On trouvera ici des références et/ou commentaires plus personnels ….

===============================================

À l’occasion de l’exposition Déboutonner la mode qui se tient jusqu’en juillet 2015 au musée des Arts décoratifs – lequel a acquis en 2012 la collection de boutons de Loïc Allio dont nous avions pu voir un bel échantillon à la Fondation Mona Bismarck en 2010 – et qui a suscité des visites sur l’article écrit alors, j’ai fait « remonter » ce commentaire personnel …

Des boutons et des mots

On a pu le vérifier avec l’exposition de la Fondation Mona Bismarck : les boutons ça a sacrément à voir avec l’enfance. Qu’on les aime… ou qu’on en ait peur. Car on aura découvert à cette occasion que la buttons phobia est plus répandue qu’on ne pourrait l’imaginer. Et tant mieux, parce qu’en français, c’est vraiment un très joli mot : fibulanophobie. Mais très difficile à placer dans la conversation sans avoir l’air un tantinet pédant.

Mieux vaut en revenir à l’enfance. Celle de beaucoup de baby-boomers qui ont souvent renversé la boite à boutons de leur mère ou grand-mère pour s’amuser à regarder, trier, classer ces petits objets de nacre, de métal, de cuir, de tissu, de plastique… Mais avant le plastique, il y a eu le corozo. Cet ivoire végétal, issu d’un fruit à coque des forêts équatoriennes.

Bien avant d’en connaître l’origine exotique ce mot m’a enchantée. Un mot en « o » qui allait bien avec les habits masculins : veston, pantalon, gabardine dont ma mère recousait ou changeait les boutons. la gabardine, c’était joli aussi – le vêtement prenant le nom du tissu dont il est fait. (métonymie ou synecdoque?) Plus tard, on dira « imperméable », puis « imper » … Quand j’étais petite on « boutonnait » beaucoup : « Boutonne ton manteau, ton gilet, etc… » Au lycée, ce sera : « boutonnez votre blouse »! En fait on omettait volontairement de boutonner le premier bouton de la blouse obligatoire, pour masquer nos nom et classe brodés sur l’empiècement.

Il y avait aussi la chanson La Môme aux boutons, de et par Lucette Raillat, qu’interprétera également Bourvil… Quasiment la préhistoire! Allez, pour vous faire une idée, juste le refrain : C’est la môme aux boutons – ton / Aux boutons de culottes / Pauvre môme pâlotte / Qui vendait sans façon /Qui vendait du bouton – ton / Pour sauver – quel apôtre – / Toutes les culottes des autres / Et gagner son croûton… Mais, on s’en doute, ça va très mal se terminer pour la Môme aux boutons qui va donner son coeur à un garçon qui est dans la fermeture Eclair… (pour écouter cliquer ci-dessus)

Et puis, trois ou quatre ans plus tard, au tout début des années 1960, il y aura La guerre des boutons, le fameux film d’Yves Robert qui a franchi allègrement décennies et générations…

Encore un mot lié à l’univers d’enfance des boutons : « Ovomaltine ». C’est une boite en fer de cette poudre cacaotée à base de malt d’orge dont on faisait – fait encore? – les petits déjeuners des enfants, qui contenait la réserve de boutons avec laquelle je me suis longtemps amusée… Enfin, pour ceux, qui devenus adultes, ont gardé ou acquis le goût des boutons et de leur collection, j’ai découvert en furetant sur internet, le très intéressant site d’un fibulanomiste (ce sera le mot de la fin).

==========================================================

« CULTURE TV », la saga de la télévision française racontée au Musée des Arts & Métiers.

Si l’écran de télévision cohabite aujourd’hui avec une multitude d’autres écrans, son rectangle fut longtemps le seul à répandre sa lumière bleutée dans les salons et salles à manger le soir venu. De 1935 – installation d’un émetteur à la tour Eiffel – à aujourd’hui, la télévision n’a cessé de se transformer au fil des progrès techniques et ses programmes d’accompagner les transformations de la société. Une double évolution que retrace l’exposition « CULTURE TV, La saga de la télévision française », présentée au Musée des Arts & Métiers jusqu’au 8 mars 2015. Nostalgie garantie… surtout pour les baby-boomers …

Si l’écran de télévision cohabite aujourd’hui avec une multitude d’autres écrans, son rectangle fut longtemps le seul à répandre sa lumière bleutée dans les salons et salles à manger le soir venu. De 1935 – installation d’un émetteur à la tour Eiffel – à aujourd’hui, la télévision n’a cessé de se transformer au fil des progrès techniques et ses programmes d’accompagner les transformations de la société. Une double évolution que retrace l’exposition « CULTURE TV, La saga de la télévision française », présentée au Musée des Arts & Métiers jusqu’au 8 mars 2015. Nostalgie garantie… surtout pour les baby-boomers …

La nostalgie s’impose dès le « vestibule » de l’exposition avec deux écrans diffusant en boucle des images du passé : la mire (quand la télé n’émettait pas 24h sur 24h), la fameuse pendule en spirale (devenu objet collector après avoir orné les murs des cuisines françaises), le « petit-train rébus » interlude (pour combler les « trous » dus aux problèmes de diffusion de la RTF), le générique de l’Eurovision, les speakerines, etc…

La première partie de l’exposition retrace les 80 ans de « prouesses techniques« , en remontant – avec démonstration à l’appui – à la télévision « mécanique ». Laquelle, apprend-on, reposait sur la conjugaison de « trois grands principes » : le « pantélégraphe » permettant de transmettre à distance la reproduction d’un document, la conversion du signal lumineux en signal électrique et la persistance rétinienne, donnant une impression de mouvement à une succession très rapide d’images…

On passe ensuite aux progrès de la télévision électronique, du tube cathodique avec une première image de 21 sur 18 cm à l’écran plat – ou mieux, légèrement incurvé – de 65 pouces (soit une diagonale de 165,1cms), en passant par la révolution du numérique en 2005…Entre temps la définition de l’image est passée du standard de 819 lignes adopté par la France en 1948, au standard de l’ultra HD, soit 3840 colonnes x 2160 lignes…

Des téléviseurs empruntés aux collections du Musée des Arts & Métiers, du musée de Radio France ou, pour les plus récents, prêtés par des grandes firmes, jalonnent ce premier parcours dévolu aux progrès techniques. Au fil des modèles, chacun pourra retracer son historique personnel de matériel télévisuel, jalonné de souvenirs …

L’auteure de ces lignes n’y a pas retrouvé exactement le « poste de télévision », comme on disait alors, qui avait fait son entrée à la toute fin des années 1950 dans la cuisine-salle à manger du domicile familial. Mais elle se souvient qu’on l’allumait à l’heure du dîner, pour regarder le journal télévisé et le feuilleton – comme on disait alors – qui précédait : Janique Aimée, Thierry La Fronde, ou les Aventures dans les Îles du beau capitaine Troy, « série » made in USA …

L’arrivée de la télévision dans quelques foyers privilégiés au début des années 1950 avait encore accru la convivialité régnant entre voisins. Après le déjeuner dominical, on allait chez le voisin déjà équipé pour y suivre ensemble 36 chandelles, l’émission de variétés de Jean Nohain diffusée (en noir et blanc, bien sûr) de 1952 à 1958 sur l’unique chaîne de l’époque. Et dont le répétitif Vivement Dimanche de l’inoxydable Michel Drucker , diffusé depuis 1998, est le descendant.(1)

Il y eut aussi ce grand moment collectif devant le poste que fut en 1953 le couronnement de la reine Elisabeth II retransmis en direct à la télé! Beaucoup de foyers, nous dit-on, firent à cette occasion l’achat d’un téléviseur. Lequel devait ressembler peu ou prou à ce modèle fabriqué par Radio-Industrie qu’on peut voir dans l’exposition.

Il y eut aussi ce grand moment collectif devant le poste que fut en 1953 le couronnement de la reine Elisabeth II retransmis en direct à la télé! Beaucoup de foyers, nous dit-on, firent à cette occasion l’achat d’un téléviseur. Lequel devait ressembler peu ou prou à ce modèle fabriqué par Radio-Industrie qu’on peut voir dans l’exposition.

« Y a quoi à la télé ce soir? » : la question n’a pas changé – sauf que maintenant la réponse est plus souvent « rien » – qui sert d’intitulé à la deuxième partie de l’exposition dédiée à l’évolution des programmes et aux différents genres d’émissions télévisées. À commencer par les fictions. D’abord baptisées « dramatiques », elles affichent leur ambition culturelle et sont l’oeuvre de réalisateurs souhaitant donner naissance à un « huitième art » (citons Les Perses de Jean Piat ou le Dom Juan de Marcel Bluwal); puis ce sera l’ère des téléfilms en tous genres et des séries…

Alain Decaux racontant l’assassinat de Jaurès © db

Chaque thématique est accompagnée de la diffusion sur des consoles-écrans de séquences d’émissions (systématiquement sous-titrées pour les mal-entendants). On s’est arrêté un instant devant Alain Decaux racontant l’assassinat de Jaurès… De ce « zapping » il ressort que si les intervenants et le style ont changé, si les moyens techniques mis en oeuvre sont plus importants, les programmes répondent peu ou prou toujours aux mêmes catégories et à leurs codes : plateaux de variétés, débats, histoires tenant en haleine (Faites entrer l’accusé; Un jour, un destin)…

Enfin, il y a « l’info ». A partir des années 1970, la télévision est présente dans tous les foyers. Elle joue un rôle important dans la formation de l’opinion des citoyens et « se transforme vite en arène pour la vie politique française« . Dans cette dernière partie de l’exposition, intitulée précisément « Les arènes de l’info », on accompagne l’évolution des relations entre la télévision et le pouvoir.

On s’interroge aussi sur la médiatisation de certains événements, (attentats du 11 septembre 2001, tsunami de 2004 dans l’Océan Indien… ), « grands moments de communion … et de sidération » partagés par des millions de téléspectateurs et dont les images sont rediffusées en boucle dans une salle.

Journalistes, présentateurs, animateurs : l’exposition propose aussi les témoignages de ceux et celles qui ont participé à ces 80 ans de télé, en in ou en off, devant ou derrière la caméra… Entre modestie et égo, convaincant ou irritant.

Internet a commencé à modifier la relation à la télévision, à la manière de la regarder, les chaînes jouant elles-mêmes la complémentarité avec les autres supports de l’image. Avec quelque 5, 5 millions de téléviseurs vendus en France en 2013 et une moyenne individuelle de 3h50 passées chaque jour devant l’écran de télé, celui-ci n’est pas encore proche de l’extinction.

Pour quel contenu? C’est une autre affaire. À laquelle cette exposition donne aussi à penser. Comme quoi il n’y a pas que la nostalgie…

Le Musée des Arts & Métiers © db

(1) Une pensée pour le classieux Grand Échiquier, l’émission de variétés créée et présentée par Jacques Chancel et diffusée en début de soirée sur la première puis la seconde chaîne de ce qui était devenu l’ORTF de1972 à 1974, puis, après l’éclatement de l’ORTF, sur Antenne 2 de 1975 à 1989.

Musée des Arts & Métiers

60 Rue Réaumur

75003 Paris

==========================================================

Anniversaire : La PETITE SIRENE de COPENHAGUE a 100 ans

C’est en effet depuis le 23 août 1913, que la statue représentant la petite sirène du célèbre conte de Hans Christian Andersen, est installée sur son bloc de granit dans la baie de la capitale danoise. Oeuvre du sculpteur Edvard Eriksen, la petite sirène de bronze au regard mélancolique assise face au large est devenue le symbole de la ville… L’héroïne d’Andersen est aussi le symbole de l’amour impossible… Mais Andersen n’a-t-il pas « écrit de terribles contes de fées pour grandes personnes« ?

C’est en effet depuis le 23 août 1913, que la statue représentant la petite sirène du célèbre conte de Hans Christian Andersen, est installée sur son bloc de granit dans la baie de la capitale danoise. Oeuvre du sculpteur Edvard Eriksen, la petite sirène de bronze au regard mélancolique assise face au large est devenue le symbole de la ville… L’héroïne d’Andersen est aussi le symbole de l’amour impossible… Mais Andersen n’a-t-il pas « écrit de terribles contes de fées pour grandes personnes« ?

La Petite Sirène est née et vit dans un monde harmonieux. L’eau n’y est-elle pas “bleue comme les pétales du plus beau bleuet, pure comme le verre le plus transparent”? Pourtant, elle rêve d’un autre monde, “Le monde d’en haut où vivent les hommes”…. Si La petite sirène est le plus célèbre des quelque 156 contes écrits par Andersen entre 1835 et 1875, celui auquel on associe automatiquement le nom de son auteur – lequel avoue d’ailleurs que c’est pratiquement la seule de ses oeuvres qui l’a profondément ému lorsqu’il l’écrivait – c’est peut-être bien parce que, au delà de la référence à des expériences personnelles de l’auteur, cette histoire nous parle de cet obscur objet du désir, cet “autre” que nous ne cessons de confondre avec le désir lui même…

Et si cela fonctionne si bien, c’est que le lecteur, tout en s’identifiant à la petite sirène en quête de l’impossible étreinte avec le monde des hommes, est lui même attiré par le monde aquatique de la petite sirène, écho de la symbiose initiale dans le ventre maternel, de ce temps sans parole qui aspire certains vers les profondeurs du « grand bleu »…

Et si cela fonctionne si bien, c’est que le lecteur, tout en s’identifiant à la petite sirène en quête de l’impossible étreinte avec le monde des hommes, est lui même attiré par le monde aquatique de la petite sirène, écho de la symbiose initiale dans le ventre maternel, de ce temps sans parole qui aspire certains vers les profondeurs du « grand bleu »…

C’est d’ailleurs au prix du sacrifice de sa voix que la petite sirène peut accomplir son escapade humaine. Mais privée de sa musique, elle ne pourra être reconnue par l’être aimé… Sans parler des souffrances qu’elle aura dû endurer pour avoir troqué sa queue de sirène contre jambes et pieds: “à chaque fois que son pied touchait le sol, ce fut comme si elle avait marché sur des couteaux aiguisés”.

Au terme de toutes ces souffrances, c’est dans un troisième univers, immatériel, où règne « le soleil de de Dieu » que la petite sirène trouvera l’immortalité, sinon la paix et le bonheur…. On s’en doutait : Hans Christian Andersen ne fut pas heureux… Pour faire rapide on pourrait dire que Le vilain petit canard, c’est lui; ou du moins la perception qu’il avait de lui même.Le caneton gris et laid qui naît au milieu d’une portée de jolis canards, “les plus gentils canards que j’ai jamais vus”, dit la mère-cane, qui en profite au passage pour épingler le géniteur : “ils ressemblent tous à leur père, cette canaille qui ne vient même pas me voir”. Un caneton qui tout en sachant nager – ce n’est donc pas un un dindonneau comme l’avait suggéré une commère bien intentionné – trouvera en sa mère défense et protection.

Andersen sera profondément marqué par la misère de son enfance… Son père meurt quand il a 11 ans. La mère d’Andersen est décrite comme une femme affectueuse et travailleuse, mais après un second veuvage elle finira dans un hospice d’Odense, alcoolique au dernier degré. Entre temps elle aura laissé son fils d’à peine quinze ans, attiré par le théâtre, partir seul à Copenhague, avec quelques maigres économies en poche, armé de l’intime conviction qu’un brillant avenir lui était promis… Conviction qui finalement l’aida à frapper aux bonnes portes et à réussir, en dépit de débuts très difficiles…

Mais pour Andersen la réussite restera marquée du sceau de la misère initiale et de son rejet. D’où une quête éperdue de reconnaissance qui aura pour contrepartie la dépendance. C’est l’épilogue du Vilain petit canard : la vrai nature de celui-ci, une fois révélée et qui lui offrira le bonheur, sera celle d’un oiseau domestiqué, le cygne, et non d’un aigle sauvage. Ce qui était très exactement la situation d’Andersen, qui dépendait des pensions du roi du Danemark et d’autres mécènes de haut rang, sans se sentir pour autant estimé à sa juste valeur Cette douloureuse tension entre la liberté et la dépendance et le choix finalement fait de cette dernière est un thème récurrent des contes d’Andersen.

Comme par exemple dans Le Rossignol : l’oiseau, revenu de sa propre initiative auprès de l’empereur tombé gravement malade, accepte de devenir l’oiseau chanteur du souverain. Même s’il a posé ses conditions – aller et venir à sa convenance -, il retournera le soir se poser sur une branche près de la fenêtre et chanter pour l’empereur.  Aller et venir à sa convenance, c’est cet air (illusion?) de liberté que se donna Andersen en voyageant très fréquemment à l’étranger.

Aller et venir à sa convenance, c’est cet air (illusion?) de liberté que se donna Andersen en voyageant très fréquemment à l’étranger.

Des voyages dont il fera de nombreux récits et qui le mèneront entre autres au Portugal en 1866. Il sera invité par le grand écrivain Antonio Feliciano de Castilho, dont la seconde épouse d’origine danoise, lui servit d’interprète. Outre Lisbonne il visita Aveiro, Coimbra, Sintra. Ce dernier lieu le fascina et dans le récit de son voyage, Une visite au Portugal, il écrit : “On dit que tout le monde trouve une partie de sa patrie à Sintra. J’y ai trouvé le Danemark, et j’ai cru aussi y redécouvrir de nombreux endroits d’autres beaux pays » (1)

L’année suivante, le 6 décembre 1867, Andersen, écrivain reconnu depuis le début de la publication des Contes en 1835, recevra la consécration de sa ville natale, Odense, qui le nommera citoyen d’honneur. Un moment de triomphe pour l’écrivain et qu’il vivra comme tel : les lumières de la ville, pour lui et de son vivant, l’harmonie dans ce monde-ci en quelque sorte. Ce à quoi les personnages d’Andersen n’ont pu que très rarement accéder… Une lumière qui donne une tonalité particulière à ces récits parfois plus proches de la nouvelle que du conte et où l’inexorabilité du destin le dispute à la cruauté du monde… Mais ce n’en sont pas moins des histoires, et l’autre monde ce peut être aussi celui de notre rêve d’évasion qu’incarne la petite sirène de bronze assise au bord de l’eau sur son bloc de granit, le regard perdu vers le large, et sans laquelle la ville de Copenhague ne serait plus elle- même. (2)  (1) Cité par Elias Bredsdorff, “Hans Christian Andersen”, biographie, Presses de la Renaissance, Paris, 1989 (2) Offerte en1913 à la ville de Copenhague par un célèbre brasseur de bière, la sculpture d’Edvard Eriksen, à l’instar de son modèle, a subi en un siècle nombre d’avanies. En 1964, on lui vola sa tête qui fut remplacée par une nouvelle; à nouveau dérobée en 1998, elle fut restituée, les auteurs de la décollation ayant sans doute été pris de remords, ou bien ne sachant plus quoi faire de leur encombrant larcin … En 1984, on l’avait amputée d’un bras, sans compter les fois où elle a été aspergée de peinture ou poussée à la mer. Enfin, ultime outrage, elle a été recouverte d’une burqa en 2004 pour protester contre la candidature de la Turquie à l’Union européenne… Elle n’a quitté Copenhague qu’une fois, en 2010, pour être exposée dans le pavillon danois de l’Exposition universelle de Shanghai. (source AJP)

(1) Cité par Elias Bredsdorff, “Hans Christian Andersen”, biographie, Presses de la Renaissance, Paris, 1989 (2) Offerte en1913 à la ville de Copenhague par un célèbre brasseur de bière, la sculpture d’Edvard Eriksen, à l’instar de son modèle, a subi en un siècle nombre d’avanies. En 1964, on lui vola sa tête qui fut remplacée par une nouvelle; à nouveau dérobée en 1998, elle fut restituée, les auteurs de la décollation ayant sans doute été pris de remords, ou bien ne sachant plus quoi faire de leur encombrant larcin … En 1984, on l’avait amputée d’un bras, sans compter les fois où elle a été aspergée de peinture ou poussée à la mer. Enfin, ultime outrage, elle a été recouverte d’une burqa en 2004 pour protester contre la candidature de la Turquie à l’Union européenne… Elle n’a quitté Copenhague qu’une fois, en 2010, pour être exposée dans le pavillon danois de l’Exposition universelle de Shanghai. (source AJP)

Pour ceux qui aimeraient lire ou relire La petite sirène : Le texte en ligne : http://fr.wikisource.org/wiki/La_Petite_Sirène_(Andersen-Soldi)

En livre de Poche : Andersen/Contes, dans la traduction de Marc Auchet avec une préface de Régis Boyer

==========================================================

CHANTILLY, la crème et le château…

Si la crème Chantilly est un délice – enfin pour la plupart d’entre nous, car il y en a pour ne point la goûter – a-t-elle un lien avec le château du même nom et son histoire ? C’est la question que (se) pose Jean Vitaux dans la chronique Histoire et Gastronomie de Canal Académie, opportunément portée à notre connaissance par l’Association des Journalistes du Patrimoine et que nous relayons à notre tour…

Si la crème Chantilly est un délice – enfin pour la plupart d’entre nous, car il y en a pour ne point la goûter – a-t-elle un lien avec le château du même nom et son histoire ? C’est la question que (se) pose Jean Vitaux dans la chronique Histoire et Gastronomie de Canal Académie, opportunément portée à notre connaissance par l’Association des Journalistes du Patrimoine et que nous relayons à notre tour…

« La crème Chantilly nous paraît être un grand classique de nos desserts, simple mais délicieux, et pour beaucoup d’entre nous un merveilleux souvenir d’enfance. La Chantilly est une crème fouettée et sucrée. Joseph Favre la décrit en 1895 dans son Dictionnaire Universel de Cuisine comme « une crème mousseuse mise en état d’émulsion au moyen d’un fouet ». Mais quelle est l’histoire de ce délice ? « L’utilisation de la crème et du beurre en cuisine et en pâtisserie n’apparait vraiment qu’au XVe siècle et à la Renaissance. Le Moyen Âge utilisait surtout comme graisses le saindoux, le lard et l’huile. La crème entre alors dans la composition des sauces et est à l’origine de nombreux desserts.

La crème fouettée trouve ses origines en Italie au XVIe siècle et est mentionnée sous le nom poétique de « neige de lait » dans les livres de cuisine de Bartolomeo Scappi.  « Ce fut Catherine de Médicis, qui l’introduisit en France après son mariage avec Henri II : elle apporta dans ses fourgons les haricots du Nouveau Monde, la mode des artichauts et des cuisiniers qui battaient la crème avec des verges de genêt. Mais les livres de cuisine française du XVII° siècle ne la mentionnent pas . Massaliot dans Le Cuisinier Royal et Bourgeois en 1711 parle de crèmes de tradition médiévale comme la crème de pistache et la crème d’amandes, et de crèmes qui nous sont familières à base surtout de lait et d’œufs comme la crème pâtissière et la crème brulée, mais de crème fouettée point. « Les premières recettes écrites de crème brulée remontent à la deuxième moitié du XVIIIe siècle.

« Ce fut Catherine de Médicis, qui l’introduisit en France après son mariage avec Henri II : elle apporta dans ses fourgons les haricots du Nouveau Monde, la mode des artichauts et des cuisiniers qui battaient la crème avec des verges de genêt. Mais les livres de cuisine française du XVII° siècle ne la mentionnent pas . Massaliot dans Le Cuisinier Royal et Bourgeois en 1711 parle de crèmes de tradition médiévale comme la crème de pistache et la crème d’amandes, et de crèmes qui nous sont familières à base surtout de lait et d’œufs comme la crème pâtissière et la crème brulée, mais de crème fouettée point. « Les premières recettes écrites de crème brulée remontent à la deuxième moitié du XVIIIe siècle.

Leur analyse est amusante. Menon, dans La Cuisinière Bourgeoise (édition de 1786) nous décrit la crème en neige, battue avec un fouet, et l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert nous en donne les principes : « C’est une crème qu’on fait élever en mousse en la fouettant avec de petits osiers : on y fait quelquefois entrer un peu de sucre en poudre, de gomme d’adragante pulvérisée, & d’eau de fleur d’oranger ». Il est amusant de constater qu’au XVIIIe siècle déjà, on n’hésitait pas à ajouter des additifs à la crème fouettée pour en améliorer la tenue : la gomme d’adragante est un mucilage naturel, dont l’équivalent moderne est l’agar-agar, issu d’algues.

« Le nom de crème à la Chantilly, puis Chantilly, remonte au début du XIXe siècle. Elle apparaît dans l’édition de 1820 du Cuisinier impérial de Viard, alors qu’elle n’apparait pas lors de l’édition originale de 1806. Ce nom mit du temps à s’imposer car Alexandre Dumas, dans son Grand Dictionnaire de Cuisine parle encore de crème fouettée à la paysanne : lui aussi rajoute « une bonne pincée de gomme arabique diluée dans l’eau de fleur d’oranger », pour en améliorer la tenue. Le prudent Joseph Favre nous dit que « À Paris, cette crème est connue sous la dénomination de crème à la Chantilly ». On distingue actuellement la Chantilly sucrée, des préparations à la Chantilly, non sucrées. La préparation à la Chantilly non sucrée peut être incorporée à une mayonnaise et servie froide, ou à une sauce hollandaise, servie chaude : ces deux sauces portent le nom de mousselines, ou parfois de sauce Chantilly.

« Mais d’où vient donc cette appellation ? Plusieurs explications ont tenté de rattacher la crème fouettée à Chantilly et à son château. La première fait appel à François Vatel, maitre d’hôtel de Nicolas Fouquet à Vaux-le-Vicomte jusqu’en 1661, puis du prince de Condé à Chantilly. Celui-ci aurait servi de la crème fouettée à Chantilly, peut-être lors de la réception fastueuse du roi par le prince de Condé en avril 1671 qui le conduisit au suicide en raison du retard de la marée. D’autres pensent qu’elle aurait été servie au roi lors de la cérémonie fastueuse offerte par le surintendant des finances Nicolas Fouquet au roi à Vaux-le-Vicomte en 1661, ce qui rendit furieux le Roi-Soleil, qui, éclipsé par le faste du surintendant, s’acharna à sa perte. Dans tous les cas, aucune attestation des contemporains ni des mémoires de l’époque ne permet de rattacher Vatel à l’appellation Chantilly de la crème fouettée. Mais on ne prête qu’aux célébrités ! »

Chateau de Chantilly /DR

Ceux et celles qui veulent se lancer dans la délicate fabrication de la crème Chantilly, trouveront de précieux conseils en cliquant sur : http://www.lacuillere.com/articles/23-Tout-sur-la-creme-Chantilly

Quant à Jean Vitaux, ce médecin gastro-entérologue est également passionné par l’histoire de la gastronomie. Il est notamment l’auteur de La gastronomie (coll. Que sais-je ?, PUF), du Dictionnaire du gastronome (en collaboration avec Benoît France, PUF) et de La mondialisation à table (PUF). Liens : www.canalacademie.com // Association des journalistes du patrimoine

==========================================================

« 1980 – Une pièce de Pina Bausch », impressions.

Pina Bausch, ou plutôt la troupe qu’elle a créée avec le Tanztheater Wuppertal, est de retour sur la scène du Théâtre de la Ville, du 20 avril au 4 mai 2012. Une scène avec laquelle la danseuse et chorégraphe avait établi une relation privilégiée, y revenant chaque année présenter ses créations depuis la fin des années 1970. En novembre 2009, après la disparition de Pina Bausch, le Théâtre de la Ville lui rendait hommage avec une exposition de photographies et des projections de documentaires. Trente ans après sa première présentation en 1982, Le Tantztheater Wuppertal honore son rendez-vous annuel parisien avec 1980 – Une pièce de Pina Bausch, satire sociale jouée et chorégraphiée sur gazon. Quelques impressions.

Je n’avais jamais vu de spectacle de Pina Bausch sur scène. Je ne connaissais d’elle et de son travail que l’hommage que lui rend Pedro Almodovar dans son film Parle avec elle, avec un extrait de Café Muller dans le générique d’ouverture, et en fin, un extrait de Mazurka Fogo. J’avais vu aussi, l’an dernier, en 2011, le film de Wim Wenders, Pina, réalisé après la mort de la chorégraphe, qui m’avait rendu sensibles la liberté des corps et leur entrechoquement. Je ne la verrais donc jamais, elle, sur scène. Mais j’étais très curieuse de voir une de ses créations reprise par la troupe de son Tanztheater Wuppertal.

En l’occurrence 1980 – Une pièce de Pina Bausch.  Une œuvre qu’on présente comme « emblématique, à plus d’un titre, de la Chorégraphe de Wuppertal ». (1) Avec cette œuvre, créée après la mort en 1980 de son compagnon et scénographe, Rolf Borzik, « Pina Bausch se libère d’une certaine unité d’action. […] Ouvre le champ des possibles à la voix, à l’humour, aux sketches… Une mosaïque, disait-elle ». Il en résulte un spectacle déroutant, mais captivant. Déroutant tout d’abord, parce que je n’avais pas réalisé jusque-là la profonde, radicale originalité de ce style, de ce concept de « danse-théâtre » qu’elle avait inventé, ou réinventé, je ne sais. Déroutée par ce que je percevais d’abord comme davantage théâtre que danse, avec néanmoins une présence du corps, des corps, absolument étonnante et qui en faisait l’originalité absolue.

Une œuvre qu’on présente comme « emblématique, à plus d’un titre, de la Chorégraphe de Wuppertal ». (1) Avec cette œuvre, créée après la mort en 1980 de son compagnon et scénographe, Rolf Borzik, « Pina Bausch se libère d’une certaine unité d’action. […] Ouvre le champ des possibles à la voix, à l’humour, aux sketches… Une mosaïque, disait-elle ». Il en résulte un spectacle déroutant, mais captivant. Déroutant tout d’abord, parce que je n’avais pas réalisé jusque-là la profonde, radicale originalité de ce style, de ce concept de « danse-théâtre » qu’elle avait inventé, ou réinventé, je ne sais. Déroutée par ce que je percevais d’abord comme davantage théâtre que danse, avec néanmoins une présence du corps, des corps, absolument étonnante et qui en faisait l’originalité absolue.

Comment et pourquoi ? Il y a la diversité des âges et celle de corps pas formatés. Si la danse moderne, contemporaine, nous y a habitués, avec les danseurs de Wuppertal ce non-formatage s’accompagne d’une très forte présence individuelle, d’une identité de chacun. Et l’on n’a pas le sentiment que celle-ci est seulement induite par le ou les rôles dévolus à chaque danseur-acteur. Façonnés, ces corps le sont, mais, a-t-on l’impression, pas tant par l’exercice chorégraphique que par leur propre histoire, manière d’être.

Mais peut-être sommes-nous là le jouet d’une superbe illusion ?!.. Et quand ces corps de femmes vêtues de robe de soirée et chaussures à talons et d’hommes en chemise, cravate et costume gris, sont amenés – rarement – à se dénuder, en partie ou totalité, ça ne ressemble en rien à l’exercice ostentatoire qu’on voit souvent sur scène. Ici, c’est à la fois éloquent, pudique et justifié, voire touchant et drôle ou cruel. Comme quand un grand corps d’homme mûr pose devant l’objectif – c’est une femme qui tient l’appareil – pour la parodie de la traditionnelle photo du bébé à plat ventre, frimousse souriante et pieds en l’air …

« Elle était une enfant de la Ruhr, des cités industrielles, de la métallurgie. Le corps ouvrier, c’est son rayon. Elle a mené une quête perpétuelle pour le libérer de ses contraintes, pour le sublimer », lirai-je, un peu plus tard. (3) Et puis, il y a les jambes… Puisqu’on leur demande, aux femmes, de montrer leurs jambes, elles vont les montrer, en rang, jupes retroussées jusqu’en haut de la cuisse. Des jambes touchantes dans leur nudité sans artifice et leur imperfection … Nul doute que gainées de résille et sortant d’un juste au corps échancré, elles pourraient rivaliser avec celles de Cyd Charisse au cinéma. Mais, on l’a compris, là n’est pas le propos.

Et puisqu’on est aussi dans le grotesque, les jambes des hommes – pantalon relevé sur la cuisse et chaussettes – vont venir s’intercaler entre celles des femmes. L’image des femmes, leur place et celle des hommes, leurs rapports, les stéréotypes qui les régissent, imposés par la (bonne) société, puisés dès l’enfance au cœur de la famille, tout cela se donne à voir au prisme de la dérision tout au long d’un happening de trois heures, au fil de saynètes – séquences drôles ou amères -, mouvements isolés ou d’ensemble, joie et frisson des jeux d’enfants rejoués sur le vrai gazon étalé sur le plateau du théâtre. On n’est pas vraiment dans la nostalgie du « vert paradis des amours enfantines », même si un musicien, un magicien et un gymnaste – sans oublier le chevreuil naturalisé qui assure bravement depuis trente ans en fond de scène ! – sont invités à ce « pique-nique champêtre ».

Autre « invitée » indispensable : la musique, une play list géniale qui mêle Alfred Deller, Brahms ou Judy Garland (Over the rainbow), entre autres, pour notre régal. On sourit, rit même, s’interroge, tour à tour perdant pied ou glanant des éclairs de sens, on respire et se laisse porter par la ritournelle et la gestuelle de la farandole, quand la troupe se met à serpenter dans la salle au milieu des spectateurs. On s’arracherait presque du fauteuil pour les suivre… ils ont l’air si proches, si vrais… la vie est là. On en aura profité. Avant que les lumières ne s’éteignent.

(1) Jean-Marc Adolphe, in Les Cahiers (avril 2012) du Théâtre de la Ville (2) Marie Christine Vernay, Libération, le 30/6/2009. ===============================================

Corset, suite : détours cinématographiques…

L’évocation du corset, à l’occasion du livre récent d’Hubert Barrère et Charles-Arthur Boyer (1), a fait ressurgir deux souvenirs cinématographiques. Tout d’abord, la Princesse de Clèves, de Jean Delannoy, tourné en 1961 avec Marina Vlady (sublime), Jean-François Poron, si beau dans le rôle du jeune Duc de Nemours (2) et Jean Marais, admirable de justesse dans celui du Prince de Clèves.

Les robes corsetées de la princesse – nous sommes à l’époque des Valois – sont de celles qui compriment la poitrine, la taille et les hanches au point de provoquer quelques évanouissements de l’actrice. «

Une oppression vestimentaire permanente », pour reprendre l’expression d’Hubert Barrère, un corset « tout à la fois sacrificiel et rédempteur, car la mortification qu’il leur [aux femmes] inflige permet le salut de leur âme ». Il expose aux regards la possibilité de la faute et son interdiction, sachant que la pensée de la faute est déjà celle-ci… Chose apparemment incompréhensible et mortellement ennuyeuse pour certains, quelques siècles plus tard… (3)

L’autre référence est celle de Titanic, le film de James Cameron (1998), avec le couple inoubliable de Rose, fille de la haute bourgeoisie, et Jack, jeune artiste sans le sou, Kate Winslet et Leonardo di Caprio. On est en 1912 et le corset, s’il ne cache plus les attraits féminins et a plutôt tendance à les mettre en valeur, ne bloque plus la respiration et permet à Rose de se livrer à une danse irlandaise endiablée, est encore sinon garant, du moins symbole de vertu. Il n’est qu’à voir l’énergie vengeresse de la mère de Rose à lacer le corset de sa fille lorsque la conduite de celle-ci risque de faire capoter le mariage avec un riche aristocrate… Corsetage vain, les amours interdites seront consommées, avant le naufrage… du Titanic.  (1) Corset, éditions du Rouergue/coll. Bibliothèque du Costume. Pour lire l’article, cliquer ici.

(1) Corset, éditions du Rouergue/coll. Bibliothèque du Costume. Pour lire l’article, cliquer ici.

(2) Il fallait être à la hauteur de la description qu’en fait Mme de La Fayette : « Ce prince était un chef-d’œuvre de la nature ; ce qu’il avait de moins admirable, c’était d’être l’homme du monde le mieux fait et le plus beau. Ce qui le mettait au-dessus des autres était une valeur incomparable, et un agrément dans son esprit, dans son visage et dans ses actions que l’on n’a jamais vu qu’à lui seul ; il avait un enjouement qui plaisait également aux hommes et aux femmes, une adresse extraordinaire dans tous ses exercices, une manière de s’habiller qui était toujours suivie de tout le monde, sans pouvoir être imitée, et enfin un air dans toute sa personne qui faisait qu’on ne pouvait regarder que lui dans tous les lieux où il paraissait. »

(3) http://blogs.rue89.com/mon-oeil/2008/07/25/nicolas-sarkozy-kaercherise-encore-la-princesse-de-cleves

=====================================================

OSCAR WILDE : Please, no more kisses …

La tombe d’Oscar Wilde au Cimetière du Père Lachaise est gravement menacée par les baisers que ses admirateurs de passage y déposent. Le rouge à lèvre se révèle au fil des années pire que les graffitis. Si ceux-ci peuvent s’effacer, la matière grasse du rouge à lèvre s’incruste dans la pierre et y laisse une trace indélébile… A l’occasion du 111ème anniversaire de la mort d’Oscar Wilde, le gouvernement irlandais, représenté par son ministre de la culture, organisait mercredi 30 novembre 2011 une cérémonie officielle pour présenter un nouveau projet de rénovation et de protection de la sépulture, déjà restaurée en 1992 et classée Monument historique depuis 1997. Retour sur une histoire mouvementée...

A sa mort en 1900 Oscar Wilde était totalement ruiné. Le mieux que ses amis pouvaient lui offrir était un enterrement de « 6ème classe » hors Paris, à Bagneux. Au cours des années suivantes, son ami et légataire universel Robert Ross réussit, grâce à la vente de ses œuvres et en particulier De profundis (cette longue lettre adressée à Alfred Douglas depuis sa prison), à effacer les dettes de Wilde et à acquérir une concession à perpétuité au Père Lachaise à Paris.

L’année suivante, Mrs Helen Carew, une amie de Robert Ross qui avait connu Wilde au temps de sa splendeur, fit un don anonyme de 2000£ pour que le jeune et controversé sculpteur Jacob Epstein réalise une œuvre pour orner la sépulture. Le projet, un ange en vol d’inspiration assyrienne, fut donc réalisé et dévoilé en 1914. Dans les années 1950/1960, à part l’apparition de quelques graffitis et l’attaque des parties intimes de l’ange par une ou plusieurs personnes, le monument a survécu relativement sans dommages jusqu’en 1985.

Puis, les années suivantes les graffitis reprirent de plus belle. Les frais récurrents de nettoyage auxquels étaient confrontés les descendants de Wilde et Ross (Les cendres de ce dernier ont été placées dans la tombe en 1950) les incitèrent à demander le classement du tombeau aux monuments historiques, espérant ainsi dissuader les vandales.  En 1995 après un nettoyage complet et un travail de restauration effectué grâce à la générosité du gouvernement irlandais, les Monuments Historiques acceptèrent d’inscrire le mausolée sur « la liste supplémentaire », l’équivalent du Grade II au Royaume Uni, et suggérèrent qu’une demande soit faite pour l’obtention du statut « Monument Historique » ce qui fut évidemment accordé deux ans plus tard.

En 1995 après un nettoyage complet et un travail de restauration effectué grâce à la générosité du gouvernement irlandais, les Monuments Historiques acceptèrent d’inscrire le mausolée sur « la liste supplémentaire », l’équivalent du Grade II au Royaume Uni, et suggérèrent qu’une demande soit faite pour l’obtention du statut « Monument Historique » ce qui fut évidemment accordé deux ans plus tard.

La tombe de Wilde est donc maintenant clairement répertoriée Monument Historique. Malheureusement depuis 1999, les graffitis ont été remplacés par une autre dégradation beaucoup plus sévère : le rouge à lèvre laissé par les baisés des touristes. La matière grasse de celui-ci pénètre dans la pierre et laisse longtemps après que la couleur ait passé, une trace ombrée indélébile. A la base du tombeau une plaque de bronze a été apposée avec cette inscription en anglais et français :

RESPECTEZ LA MEMOIRE D’OSCAR WILDE ET NE DÉGRADEZ PAS SA TOMBE. ELLE EST PROTEGEE PAR LA LOI EN TANT QUE MONUMENT HISTORIQUE ET A ETE RESTAUREE EN 1992

Avertissement malheureusement resté sans effet. « Déposer un baiser sur la tombe d’Oscar » au cours d’un circuit touristique est devenu le passe temps favori et incessant des visiteurs. D’un point de vue technique la tombe est sur le point d’être endommagée de façon irréparable. Chaque nettoyage nécessite une usure de la pierre la rendant encore plus poreuse et de plus en plus difficile à ravaler.

Aujourd’hui une fois encore, les Irlandais viennent au secours de ce monument et financent un ravalement radical et un dégraissement de la tombe, ainsi que la mise en place d’une barrière de verre pour empêcher les fans de baisers au rouge à lèvre de causer plus de dommages. Ce projet de rénovation et de protection de la sépulture sera célébré au Père Lachaise le 30 novembre, lors du 111e anniversaire de la mort de Wilde en présence du Ministre Irlandais des Arts, de la Culture et du Gaeltacht, Mr Dinny McGinley TD, de l’Ambassadeur d’Irlande et d’officiels français de haut rang. L’acteur Rupert Everett, sera l’hôte d’honneur de cette cérémonie. En espérant que cet événement attirera l’attention sur ce problème et fera prendre conscience aux visiteurs des dommages causés par leurs prédécesseurs et les incitera à respecter ce tombeau.

(source : Association des Journalistes du Patrimoine/AJP)

(source : Association des Journalistes du Patrimoine/AJP)

========================================================== ANNIVERSAIRE Il y a 300 ans, le 26 avril 1711, naissait Jeanne-Marie Leprince de Beaumont…

…. ça ne vous dit rien?

Si on ajoute La Belle et la Bête, ça se précise? Mme Leprince de Beaumont est en effet l’auteure de ce conte célèbre. Ou plutôt celle par qui cette histoire connue depuis l’Antiquité (Apulée et son Ane d’Or) et apparue pour la première fois en France sous la plume de Gabrielle-Suzanne de Villeneuve, en 1740, dans le recueil la Jeune Amériquaine et les contes marins, connut le succès, grâce à la version abrégée qu’elle en fit et publia à son tour en 1757 dans un recueil intitulé Magasin des enfants. Une version qui sera la base de toutes les adaptations ultérieures.

Bien sûr, on ne peut s’empêcher d’évoquer celle de Jean Cocteau pour le cinéma en 1946, en vertu de laquelle pour bon nombre d’entre nous la Bête a désormais la voix de Jean Marais, derrière son masque de fauve douloureux.

C’est un conte qui m’a toujours beaucoup émue. Pourquoi ? J’ai tenté de m’en expliquer il y a une quinzaine d’années dans la préface à une édition portugaise des contes de Mme de Beaumont.(1) « Peut-être parce qu’il s’agit d’une histoire qui raconte la naissance de l’amour. Où, plus que les enchantements propres aux contes, ce qui domine, c’est le cheminement solitaire vers la capacité d’aimer (…) Histoire exemplaire, il est vrai, du passage de l’enfance de l’amour à la maturité de l’amour. La belle aime son père d’un amour exclusif – fixation oedipienne pourrait-on dire – contrairement à ses sœurs qui vont faire la fête avec leurs galants, elle reste à la maison et écarte ses prétendants sous le prétexte qu’elle est trop jeune pour se marier. Son père ruiné, elle continuera à refuser les demandes en mariage, affirmant qu’elle ne peut se résoudre à l’abandonner dans son malheur. Un père pour lequel elle sera prête à se sacrifier, après qu’il a cueilli la rose fatidique qui fera apparaître la Bête….

C’est un conte qui m’a toujours beaucoup émue. Pourquoi ? J’ai tenté de m’en expliquer il y a une quinzaine d’années dans la préface à une édition portugaise des contes de Mme de Beaumont.(1) « Peut-être parce qu’il s’agit d’une histoire qui raconte la naissance de l’amour. Où, plus que les enchantements propres aux contes, ce qui domine, c’est le cheminement solitaire vers la capacité d’aimer (…) Histoire exemplaire, il est vrai, du passage de l’enfance de l’amour à la maturité de l’amour. La belle aime son père d’un amour exclusif – fixation oedipienne pourrait-on dire – contrairement à ses sœurs qui vont faire la fête avec leurs galants, elle reste à la maison et écarte ses prétendants sous le prétexte qu’elle est trop jeune pour se marier. Son père ruiné, elle continuera à refuser les demandes en mariage, affirmant qu’elle ne peut se résoudre à l’abandonner dans son malheur. Un père pour lequel elle sera prête à se sacrifier, après qu’il a cueilli la rose fatidique qui fera apparaître la Bête….

Une bête que la Belle apprendra à aimer pour elle-même, sans pour autant renier l’amour filial qu’elle porte à son père, tandis que la Bête aura su attendre la naissance de cet amour, ayant sans doute appris de son expérience passée d’homme qu’il n’y a d’amour que véritablement consenti et que seul celuici pourra lui redonner sa forme humaine… quant aux sœurs égoïstes et frivoles, leur transformation en statues leur donnera le temps de la réflexion… Histoire exemplaire, mais aussi très morale, pour ne pas dire moralisante « …

« Car c’est bien là le but de Mme Leprince de Beaumont, dont la biographie est assez édifiante : « Orpheline de mère, elle aura passé les années d’éveil à la vie dans une institution religieuse où elle s’exerce à la pédagogie, avant de faire un mariage … malheureux. Le mariage annulé, elle reproduit ce qu’elle a vécu : elle lace sa fille dans un pensionnat de religieuses et part pour Londres où elle trouve ‘l’enfant de son cœur’, une petite fille de la haute société dont elle est la gouvernante. Sa vie sera désormais vouée à l’éducation et à la rédaction d’œuvres pédagogiques qui prendront parfois la forme de recueils de contes comme ce Magasin des enfants, où figure La Belle et la bête. »

Mais par le biais de ces contes pour l’édification des petites et jeunes filles, Mme de Beaumont règle aussi quelques comptes avec son époque, ses mœurs et ces femmes qui tenaient salon et faisaient profession d’esprit : « Vous avez préféré la vertu à la beauté et à l’esprit », dit la fée à la belle après la métamorphose de la Bête en prince. Il y a aussi cette manière d’opposer le bon sens à l’esprit : « tous les soirs, la Bête lui rendait visite et parlait avec elle pendant le souper avec assez de bon sens, mais jamais avec ce qu’on appelle esprit dans le monde »… Quelques pierres jetées au passage dans le jardin de ces femmes qui à l’époque de Mme Leprince de Beaumont (1711-1780), en brillant par leur esprit, « avaient ainsi conquis espace et reconnaissance dans une société qui les privait d’autonomie, faute de formation et d’activité professionnelle et donc de ressources économiques propres.

Une revanche par l’esprit qui allait souvent de pair avec la remise en cause de certains modèles traditionnels. Comme Madame du Deffand, née quasiment avec le siècle et qui mlit tout en œuvre pour échapper aux tutelles parentale puis conjugale en se rendant, par son esprit et son goût du langage, indispensable dans certaines cours du bel esprit et en se liant au grands penseurs et écrivains de ce siècle des Lumières »… On comprendra aisément pourquoi Mme de Beaumont, avec ses traités d’éducation, dialogues pédagogiques et contes à visées moralisatrices et instructives, suscitera la la moquerie de Voltaire : « Une Madame de Beaumont-le-prince, qui fait des espèces de catéchismes pour les jeunes demoiselles », peut-on lire dans la correspondance du philosophe. Un jugement lapidaire, que le travail de chercheurs sur l’ensemble de l’activité littéraire de Madame de Beaumont tendrait à nuancer….(2) Quoiqu’il en soit, le conte de La Belle et la Bête, au su et à l’insu de son auteure, aura traversé les siècles fort de sa richesse symbolique…

(1) Colares Editora, Sintra, 1996 (2) A ce sujet consulter « La vulgarisation scientifique dans Le Nouveau magasin français de Madame de Beaumont »

==========================================================

Eclipse au Jardin des Plantes

Ma visite au Cabinet d’Histoire du Jardin des Plantes à l’occasion de l’exposition Dessins de Champignons d’Aubriet (1) a ravivé quelques souvenirs de ce lieu au charme si particulier dont je suis familière depuis mon installation dans l’arrondissement voisin, il y a une bonne trentaine d’années maintenant. Un lieu que j’ai d’abord connu moribond avec ses bâtiments délabrés et sa ménagerie mal entretenue, avant de le voir renaître progressivement. Notamment, le grand édifice central a été entièrement réhabilité pour abriter la Grande galerie de l’évolution, la ménagerie a été réorganisée et, enfin, les serres entièrement rénovées.

Parmi ces souvenirs il y a celui d’une journée d’été, de la toute fin du XXe siècle…

Le 11 août 1999, nous avions été nombreux à venir au Jardin des Plantes pour assister à l’éclipse totale de soleil, exceptionnellement visible dans la partie nord de la France, très exactement selon une bande d’une centaine de kilomètres allant de Cherbourg à Strasbourg. A Paris, le soleil ne serait caché qu’à 99% – très exactement 99,3% selon l’Observatoire de Paris -, mais l’expérience n’en était pas moins unique… D’autant qu’il faudra attendre 2081 pour la prochaine éclipse totale de soleil visible dans l’hexagone…  Le flot des curieux – munis des lunettes spéciales qui avaient été abondamment distribuées – avait progressivement grossi sur la vaste esplanade centrale du Jardin des Plantes, dont les pelouses avaient été exceptionnellement investies pour l’occasion.

Le flot des curieux – munis des lunettes spéciales qui avaient été abondamment distribuées – avait progressivement grossi sur la vaste esplanade centrale du Jardin des Plantes, dont les pelouses avaient été exceptionnellement investies pour l’occasion.

C’était la mi-journée. Nous étions pour la plupart silencieux, dans l’attente du moment fatidique, ce qui rendait les bavards particulièrement importuns…  C’était très étrange de voir le ciel commencer à s’obscurcir en plein midi, avec une sensation de fraîcheur, qui n’était pas qu’une impression… Puis on vit le soleil disparaître progressivement, puis réapparaître. Et avec lui la pleine lumière d’été et le temps un moment suspendu reprenant son cours. Il n’y avait plus qu’à quitter le jardin, remonter le boulevard, avec les terrasses de café bruissant des commentaires de ceux qui avaient eu le sentiment de vivre un moment aussi éphèmère qu’intense…

C’était très étrange de voir le ciel commencer à s’obscurcir en plein midi, avec une sensation de fraîcheur, qui n’était pas qu’une impression… Puis on vit le soleil disparaître progressivement, puis réapparaître. Et avec lui la pleine lumière d’été et le temps un moment suspendu reprenant son cours. Il n’y avait plus qu’à quitter le jardin, remonter le boulevard, avec les terrasses de café bruissant des commentaires de ceux qui avaient eu le sentiment de vivre un moment aussi éphèmère qu’intense…

(1) Pour lire l’article, cliquer ici

(1) Pour lire l’article, cliquer ici

==========================================================

L’Illusion comique de Corneille: une réjouissante version filmée

Les téléspectateurs curieux qui auront su lire entre les lignes de leur programme TV et eu la patience d’attendre 22h50, le 17 décembre, pour découvrir sur France2 l’adaptation cinématographique de l’Illusion comique de Corneille réalisée par Mathieu Amalric pour la Comédie-Française, n’auront pas été déçus. « Gonflé », « barré », a-t-on pu lire dans la presse pour qualifier cet objet insolite, on peut ajouter parfaitement décalé et hautement réjouissant.

Il faut dire qu’avec Amalric derrière la caméra (alors en plein tournage de Tournée) et Denis Podalydès dans le rôle de Matamore, on pouvait déjà compter sur deux artistes particulièrement « habités ». Et tous les autres sont excellents, la distribution étant quasiment la même que celle de la pièce créée salle Richelieu en 2008 (1): Loïc Corbery en Clindor, Hervé Pierre en magicien (alias Alcandre, alias Clés d’or), Julie Sicard incarne Lyse, la servante et rivale d’Isabelle, la très photogénique Suliane Brahim… Citons Alain Lenglet (Pridamant), Jean-Baptiste Malartre, Adrien Gamba-Gontard et Muriel Mayette.

Rappelons l’intrigue de cette pièce un peu particulière dans le répertoire cornélien, que l’auteur lui-même qualifiait d’« étrange monstre », oscillant entre comédie et tragédie (2): un père (Pridamant) cherche son fils (Clindor) que sa sévérité a fait fuir et qu’il n’a plus vu depuis dix ans. Sur les conseils d’un ami (Dorante), il se rend dans la grotte d’un magicien (Alcandre) qui a le pouvoir de lui montrer la vie menée par son fils. Une vie de bohème au service de Matamore (le nom dit tout) et de l’amour pour la belle et vive d’esprit Isabelle.

L’adaptation cinéma de Mathieu Amalric transpose l’action sur le mode série noire dans la société contemporaine, plus précisément le monde industrialo-financier (avec quelques Japonais en prime !). Clindor est un jeune cadre et le magicien est devenu le concierge régnant sur les caméras de surveillance d’un grand hôtel parisien – l’Hôtel du Louvre, en face du Français – qu’Amalric filme nerveusement des toits aux sous-sols, en passant par le parking, la réception, le bar et les chambres.

Quant à la langue, c’est bien sûr celle de Corneille et ses alexandrins, qui « passent » admirablement bien, que ce soit en voix-off ou dans les dialogues, notamment de dispute amoureuse… Avec des moments de savoureux décalages, comme lorsque le texte de Corneille devient celui d’un mail en train d’être rédigé sur l’ordinateur de Julie Sicard/Lyse… Il y en a d’ailleurs quelques-uns, de ces alexandrins, qu’on a envie de grappiller pour notre usage quotidien :« Voici mon importun, souffrez que je l’évite » ou « Que vous auriez d’esprit, si vous saviez vous taire »…

En produisant chaque saison des films dirigés par des réalisateurs de cinéma, il s’agit pour la Comédie-Française de constituer une nouvelle collection de son répertoire. Une initiative de sa directrice Muriel Mayette : « Nous voulons, explique-t-elle, enrichir notre programmation en y inscrivant une œuvre cinématographique singulière, qui témoignera des différentes écritures, des différents styles, des différents thèmes des auteurs dramatiques ». L’Illusion comique est le troisième titre de cette nouvelle collection, après Partage de midi, réalisé par Claude Mouriéras d’après l’œuvre de Paul Claudel, et Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce réalisé par Olivier Ducastel et Jacques Martineau. On attend la suite ….

(1) Et dont la mise en scène, signée Galin Stoev, nous avait alors bien déçus. Session de rattrapage réussie avec le film! (2) Voici ce qu’en disait Corneille lui-même dans le prologue de la pièce : «Le premier acte n’est qu’un prologue, les trois suivants font une comédie imparfaite, le dernier est une tragédie, et tout cela cousu ensemble fait une comédie».

================================================================

Encore une histoire de … toilettes !

Cette photo-ci ne figurait pas dans dans l’exposition Chiotissime (voir aussi ci-dessous), et pourtant, elle aurait attiré l’attention sur ceux et celles qui les fabriquent, nos toilettes de céramique blanche, sur la précarité du siège, pourrait-on dire ! 139 cuvettes très exactement, alignées sur l’herbe, avec chacune une croix portant le nom d’un des 139 salariés de l’entreprise Jacob Delafon, à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. « On fabrique des WC mais nous ne sommes pas de la merde » !

Des salariés « en Kohler » (Le Monde Magazine en date du 10 avril 2010 n’a pas résisté! ) qui protestent contre la décision du groupe Kohler France de fermer leur usine à la fin de l’été! La nouvelle était tombé fin mars. Les ouvriers en état de siège ont installé leur cimetière de victimes du système libéral, bloqué l’usine, retenu trois cadres, jusqu’à ce que fin juin, un compromis ait pu être trouvé sur les indemnités de licenciement. Reste cette photographie, témoignage d’un combat inégal et de l’humour féroce et désespéré de ses victimes ….

Chiotissime, suite : un petit coin de lecture….

Henry Miller, disions-nous, a écrit Lire aux cabinets. Comment résister à un pareil titre? Qu’un grand écrivain cautionne de sa réflexion une pratique somme toute banale mais dont personne ne songerait à faire état en société et sur laquelle « on a dit bien peu de choses » , suffit à éveiller une curiosité que la petite édition Folio à deux euros nous permet de satisfaire à peu de frais… Si Henry Miller dit préférer désormais aller dans les bois, « de préférence auprès d’un torrent« , quand il cherche « la paix et la tranquillité pour lire« , il n’en a pas toujours été ainsi. « Quand j’étais jeune garçon, et que je cherchais un endroit où dévorer en paix les classiques interdits, je me réfugiais parfois aux cabinets« , confie-t-il.

Lire aux cabinets serait donc un péché de jeunesse, en conclut un peu rapidement le lecteur, encore que le mot de péché convienne bien peu à ce pourfendeur de l’hypocrisie et du puritanisme américains qu’est Henry Miller. Avec l’âge adulte, il semblerait – selon les informations que Miller a pu « glaner au cours de conversations avec [des] amis intimes » – que les cabinets deviennent le lieu non plus de l’interdit, mais de la futilité : digests, magazines illustrés, feuilletons, romans policiers ou d’aventures, bref, « tout le rebut de la littérature« . C’est dit. Suit une digression assez inattendue sur les « mères de famille ». Certaines d’entre elles n’affirment-elles pas que « les cabinets sont le seul endroit où elles aient la possibilité de lire« ? Une douzaine d’années après Le Cauchemar climatisé (publié en 1945), Henry Miller poursuit sa dénonciation du conformisme d’une société américaine obsédée par l’aspiration au confort matériel.

Une pièce comme une autre Jeune femme lisant dans une salle de bain. (Milan – 1997) Ferdinando Scianna / Magnum Photos

« Pauvres mères, se gausse-t-il, la vie est vraiment dure pour vous à notre époque« . Et de se demander à quoi servent tous ces « économiseurs de travail » que sont les appareils électroménagers… sans oublier les baby-sitters! Un peu sévère, et surtout facile, dira-t-on. Certes. Mais le plus drôle est à venir, quand Miller se tourne vers les pères américains – « ces pauvres diables qui n’arrivent pas à savoir quel est leur véritable rôle » – pour leur suggérer la conduite à tenir lorsque leurs épouses jouent les prolongations au « petit coin » , mettant leurs nerfs à dure épreuve : « Mais alors qu’est-ce qu’elle fait la-dedans, bon Dieu« ! S’ensuivent des dialogues désopilants entre monsieur et madame au travers de la porte des chiottes, et des propositions non moins désopilantes d’ouvrages à mettre dans celles-ci pour tenter d’enrayer la funeste addiction de l’épouse… Certains auteurs en prennent pour leur grade, au passage.

Mais, tout compte fait, ne serait-il pas préférable de profiter de ce moment d’accomplissement de nos fonctions naturelles pour « méditer« , tout simplement ? Sur le temps libre, par exemple, ou sur la manière dont nos intestins fonctionneront lorsque nous voyagerons dans l’espace et ne serons plus soumis à la pesanteur? Quoiqu’il en soit, un conseil « sûr »: « si vos intestins refusent de fonctionner, allez consulter un médecin herboriste chinois! Ne lisez pas pour distraire votre esprit de l’opération en cours« … Si Lire aux cabinets, de Henry Miller est « le seul livre consacré explicitement à cet exercice par un écrivain renommé« , explique-t-on dans le catalogue de l’exposition Chiotissime!, « rares sont les écrivains qui n’aient pas abordé la question au fil de leurs oeuvres ». Et de citer Proust, Balzac, Céline….

Libre à ceux que ça tente de mener l’enquête! Et qu’on ne dise pas de cet article, que « franchement il est bon à mettre au cabinet « , comme le dit Alceste du sonnet d’Oronte… Même si au temps de Molière, le mot ne désignait pas tout à fait le même endroit, ce n’en était pas moins extrêmement désobligeant pour l’auteur …

==========================================================

Abbaye de Fontevraud, histoires de femmes, d’Eve à Nannerl

On l’a vu (1), ce qui fait entre autres l’originalité de l’abbaye de Fontevraud, c’est que, dès sa fondation au XIIe siècle, elle a été placée sous l’autorité d’une abbesse. Trente six s’y succédèrent – dans leur grande majorité de sang royal – jusqu’en 1792. Il s’agissait pourtant d’un ordre double (mixte si l’on préfère) avec trois monastères de moniales et un de moines. Si l’abbaye relevait de l’autorité ultime et exclusive du roi et du pape, en interne, si l’on peut dire, « les femmes commandaient aux hommes« , résumera notre guide.

On l’a vu (1), ce qui fait entre autres l’originalité de l’abbaye de Fontevraud, c’est que, dès sa fondation au XIIe siècle, elle a été placée sous l’autorité d’une abbesse. Trente six s’y succédèrent – dans leur grande majorité de sang royal – jusqu’en 1792. Il s’agissait pourtant d’un ordre double (mixte si l’on préfère) avec trois monastères de moniales et un de moines. Si l’abbaye relevait de l’autorité ultime et exclusive du roi et du pape, en interne, si l’on peut dire, « les femmes commandaient aux hommes« , résumera notre guide.

Cette véritable cité monastique était donc organisée autour du monastère principal des femmes, le Grand-Moûtier. C’est dans celui-ci que se trouve la salle capitulaire, et ses fresques magnifiques. On y accède par un portail sculpté, où sont représentées les principales scènes de l’ancien testament.

Le pouvoir des femmes, oui. Mais il ne faudrait pas oublier que la première d’entre elles a quand même fait une grosse bêtise en mangeant du fruit défendu ! Et la petite Eve à droite dans la voussure du portail, toute mignonne en ses courbes, vient de s’en rendre compte. Aïe! Pauvre de moi, qu’ai-je fait ? … Tandis qu’en face Adam, tout en muscles, maîtrise le serpent qui s’est enroulé autour de sa jambe en le maintenant à hauteur d’homme d’une poigne ferme – style « moi tu ne m’auras pas » – le regard tourné vers Eve…

Il ne manque que les bulles …. à chacun d’imaginer!

Il ne manque que les bulles …. à chacun d’imaginer!

Revenons à l’Histoire. Fontevraud, abbaye royale, gouvernée par une abbesse, accueillit beaucoup de filles de sang royal. Les plus illustres pensionnaires ont été les quatre dernières filles de Louis XV (sur les huit qu’il eut de Marie Leszczynska) : Victoire (cinq ans à son arrivée), Sophie (quatre ans), Thérèse-Félicité (deux ans) et Louise-Marie (onze mois). Trop de filles royales à Versailles aurait donné un pouvoir excessif à la reine… ![]() Un logis spécial « dit des « Filles de France » sera construit. Elles resteront à Fontevraud de 1738 à 1750.

Un logis spécial « dit des « Filles de France » sera construit. Elles resteront à Fontevraud de 1738 à 1750.

Un épisode que connaissait le réalisateur René Feret, et dont il s’est inspiré dans son dernier film (splendide), Nannerl, la soeur de Mozart. Féret scénariste a pris des libertés avec la chronologie, et avec l’Histoire en imaginant une rencontre entre Nannerl (la soeur ainée de Mozart est née en 1751) et les filles de Louis XV à Fontevraud pendant la tournée européenne de la famille Mozart au milieu des années 1760.

Un épisode que connaissait le réalisateur René Feret, et dont il s’est inspiré dans son dernier film (splendide), Nannerl, la soeur de Mozart. Féret scénariste a pris des libertés avec la chronologie, et avec l’Histoire en imaginant une rencontre entre Nannerl (la soeur ainée de Mozart est née en 1751) et les filles de Louis XV à Fontevraud pendant la tournée européenne de la famille Mozart au milieu des années 1760.

Autre liberté : la rencontre n’a pas été filmée à Fontevraud, mais dans l’abbaye de Valloires, dans le nord. C’est en lisant les lettres de Léopold Mozart écrites lors cette tournée que René Feret a été interpellé par le personnage de Maria Anna Mozart, surnommée Nannerl et elle aussi remarquable musicienne. Elle a d’ailleurs été le premier enfant prodige de la famille, avant que Wolfgang n’occupe toute la place et que Nannerl ne soit écartée de la création artistique par son père qui refuse de lui enseigner la composition… L’air du temps : c’est habillée en homme que Nannerl devra assister aux cours de composition de l’Académie de musique à Paris où les femmes n’étaient pas admises … Au fait, c’est en 1980 que l’Académie Française accueillait pour la première fois une femme, Marguerite Yourcenar…

(1) voir article : https://debelleschoses.com/2010/07/08/abbaye-de-fontevraud-la-french-multitouch/

===============================================================

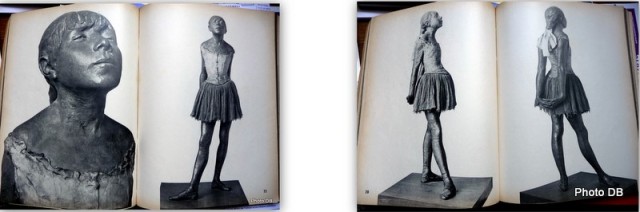

« Ma » Petite Danseuse

Il m’a fallu attendre un peu avant d’évoquer ma relation personnelle avec La Petite Danseuse de Degas. Le temps de recevoir l’ouvrage commandé sur internet et dans lequel je l’avais découverte, parmi les Cent Merveilles, choisies par Sacha Guitry. J’ai donc retrouvé ce livre.

Il m’a fallu attendre un peu avant d’évoquer ma relation personnelle avec La Petite Danseuse de Degas. Le temps de recevoir l’ouvrage commandé sur internet et dans lequel je l’avais découverte, parmi les Cent Merveilles, choisies par Sacha Guitry. J’ai donc retrouvé ce livre.

Un livre d’occasion, défraichi, papier jauni, peut-être celui-là même que j’avais longtemps eu dans ma bibliothèque avant qu’il n’en disparaisse, sans savoir comment. Je l’ai feuilleté avec une certaine émotion. C’était au milieu des années 1950, bien avant que la produits-dérivées-mania ne s’empare de l’étrange sculpture. Etrange, oui. Car pour moi, petite fille d’une huitaine d’années qui s’essayait à la danse classique et dont le corps et le coeur frémissaient devant chaque image de danseuse, celle-là – que quatre pages de photographies en noir et blanc montraient de face, de profil, de dos – me déroutait par son manque de grâce.

J’aimerais bien pouvoir réentendre aujourd’hui ce qu’en avait dit alors Sacha Guitry. Car les très exactement cent quatre images contenues dans ce livre correspondaient aux cent quatre sujets évoqués dans autant d’émissions radiophoniques par l’acteur et auteur dramatique, à raison de deux programmes hebdomadaires d’environ huit minutes chacun.

Je soupçonne fort mon père d’avoir acheté le livre davantage en hommage à la misogynie légendaire de son auteur qu’une voix et un ton inimitables rendaient encore plus féroce, que par un goût de l’art qui n’était pas trop le genre de la maison familiale. Quoiqu’il en soit, j’ai le souvenir de quelques soirées où lui (mon père) et moi, assis à la table de la cuisine, le livre ouvert à la page du jour, nous écoutions Sacha Guitry commenter La Joconde et son sourire (c’était bien sûr, la première de ces Cents Merveilles), Les Nymphéas de Monet, le château de Versailles, ou une lettre d’Anatole France, et bien d’autres choses encore.

Je me souviens aussi que l’ordre de diffusion des émissions ne correspondait pas forcément à celui des pages, ce qui a parfois compliqué notre écoute. Et puis la Petite Danseuse a disparu pendant quelques décennies de mon horizon -peut-être l’ai-je entraperçue, distraitement, lors d’une visite au Musée d’Orsay – jusqu’à ce que je la retrouve, de manière a priori inattendue, au printemps 2010 à l’occasion de l’exposition Crimes et Châtiments, dans ce même musée.

La Petite Danseuse de quatorze ans, y était devenue un exemple de cette « criminalité » en devenir, selon les théories de science et d’anthropologie criminelles en vogue au XIXe siècle, phrénologie et physiognomie, et autres doctrines de l’atavisme qui prétendaient expliquer les liens permanents entre physiologie animale et visage humain. La statue était là, avec d’autres tableaux et dessins de Degas, comme illustration de la curiosité de l’artiste pour ces doctrines, alimentée par sa fréquentation des prétoires et des bordels. Comme aussi de l’Opéra « tout autant antichambre de l’art que de la luxure« , dont l’atmosphère a été si bien restituée dans le ballet La Petite danseuse de Degas (voir article).

==========================================================

Des boutons et des mots

On a pu le vérifier avec l’exposition de la Fondation Mona Bismarck : les boutons ça a sacrément à voir avec l’enfance. Qu’on les aime… ou qu’on en ait peur. Car on aura découvert à cette occasion que la buttons phobia est plus répandue qu’on ne pourrait l’imaginer. Et tant mieux, parce qu’en français, c’est vraiment un très joli mot : fibulanophobie. Mais très difficile à placer dans la conversation sans avoir l’air un tantinet pédant.

Mieux vaut en revenir à l’enfance. Celle de beaucoup de baby-boomers qui ont souvent renversé la boite à boutons de leur mère ou grand-mère pour s’amuser à regarder, trier, classer ces petits objets de nacre, de métal, de cuir, de tissu, de plastique… Mais avant le plastique, il y a eu le corozo. Cet ivoire végétal, issu d’un fruit à coque des forêts équatoriennes.

Bien avant d’en connaître l’origine exotique ce mot m’a enchantée. Un mot en « o » qui allait bien avec les habits masculins : veston, pantalon, gabardine dont ma mère recousait ou changeait les boutons. la gabardine, c’était joli aussi – le vêtement prenant le nom du tissu dont il est fait. (métonymie ou synecdoque?) Plus tard, on dira « imperméable », puis « imper » … Quand j’étais petite on « boutonnait » beaucoup : « Boutonne ton manteau, ton gilet, etc… » Au lycée, ce sera : « boutonnez votre blouse »! En fait on omettait volontairement de boutonner le premier bouton de la blouse obligatoire, pour masquer nos nom et classe brodés sur l’empiècement.

Il y avait aussi la chanson La Môme aux boutons, de et par Lucette Raillat, qu’interprétera également Bourvil… Quasiment la préhistoire! Allez, pour vous faire une idée, juste le refrain : C’est la môme aux boutons – ton / Aux boutons de culottes / Pauvre môme pâlotte / Qui vendait sans façon /Qui vendait du bouton – ton / Pour sauver – quel apôtre – / Toutes les culottes des autres / Et gagner son croûton… Mais, on s’en doute, ça va très mal se terminer pour la Môme aux boutons qui va donner son coeur à un garçon qui est dans la fermeture Eclair… (pour écouter cliquer ci-dessus)

Et puis, trois ou quatre ans plus tard, au tout début des années 1960, il y aura La guerre des boutons, le fameux film d’Yves Robert qui a franchi allègrement décennies et générations…

Encore un mot lié à l’univers d’enfance des boutons : « Ovomaltine ». C’est une boite en fer de cette poudre cacaotée à base de malt d’orge dont on faisait – fait encore? – les petits déjeuners des enfants, qui contenait la réserve de boutons avec laquelle je me suis longtemps amusée… Enfin, pour ceux, qui devenus adultes, ont gardé ou acquis le goût des boutons et de leur collection, j’ai découvert en furetant sur internet, le très intéressant site d’un fibulanomiste (ce sera le mot de la fin).

==========================================================

A propos des contes de Grimm

J’ai un tropisme certain pour les contes, en particulier pour ceux recueillis par les frères Grimm au XIXe siècle. Non que l’on m’en ait lus beaucoup quand j’étais petite. Cela a commencé beaucoup plus tard, un été au début des années 1970, par l’achat dans une librairie d’Issoire (ville du centre de la France) d’une édition en deux volumes de ce qui apparaissait comme une version intégrale, non édulcorée et sans illustrations, des « Contes de Grimm ».

Pourquoi cet achat? J’ai un peu oublié, mais cela avait certainement à voir avec mes lectures et études d’alors sur la psychanalyse et le langage. Quoiqu’il en soit je me suis plongée dans ces Kinder-und-Hausmärchen (Contes de l’enfance et du foyer), restitués sans en atténuer la dureté ou la bizarrerie. Inutile de dire que la férue d’analyse freudienne y a trouvé son jus, comme ma fille son plaisir, quelques années plus tard. En témoigne l’affaissement de la reliure de toile verte des deux volumes, qui ont déserté mes étagères pour celles de la dite fille lorsqu’elle a quitté le domicile maternel (comme quoi point n’est besoin de côtoyer une marâtre pour avoir envie de faire seule l’expérience de la vie… ).

Entre temps, mes étagères s’étaient enrichies, entre autres, du livre de Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, ouvrage de référence traduit en France en 1976, de la sélection des contes de Grimm présentés et préfacés par Marthe Robert (autre référence) et des éditions de contes (Grimm, Perrault, Andersen, Madame d’Aulnoy, etc…) publiés au Portugal par Colares Editora, et où j’ai signé quelques pré et postfaces… Enfin, dernière acquisition (cadeau pour mon anniversaire l’an dernier : c’est là qu’on reconnait ses vraies amies…) : la toute nouvelle édition complète en deux volumes – présentée comme la Première traduction intégrale commentée – des Contes de Jacob et Wilhelm Grimm, publiée chez José Corti. On comprendra que, outre sa qualité intrinsèque, je me sois réjouie du spectacle créé par Olivier Py !

Ping : Boutons, de la passion à la phobie | De Belles choses

Ping : CHIOTISSIME! ou le tour du monde en 46 toilettes… | De Belles choses

J’aime votre regard sur la vie…

Il y a dans votre écriture le goût du texte. vous êtes « une écrivante »

amicalement

L.R.

J’aimeJ’aime

Ping : OSCAR WILDE : Please, no more kisses … | De Belles choses

Bonjour Danielle

j ai enfin accédé à de belles choses et surtout au birck à brac; du fond de l amazonie c est un plaisir de partager cet espace culturel que tu mets à notre disposition

Merci et continue à nous nourrir du birck à brac.

Félix du 97

J’aimeJ’aime